学科紹介 腸管の寄生虫免疫応答に働く細胞の話 ~腸タフト細胞~

腸管は、食物の消化・吸収の機能のみならず、有害物質や細菌、寄生虫に対するバリア・免疫の機能を持っています。本稿では腸粘膜上皮にあって、寄生虫に対する免疫応答に働く腸タフト細胞について紹介します。

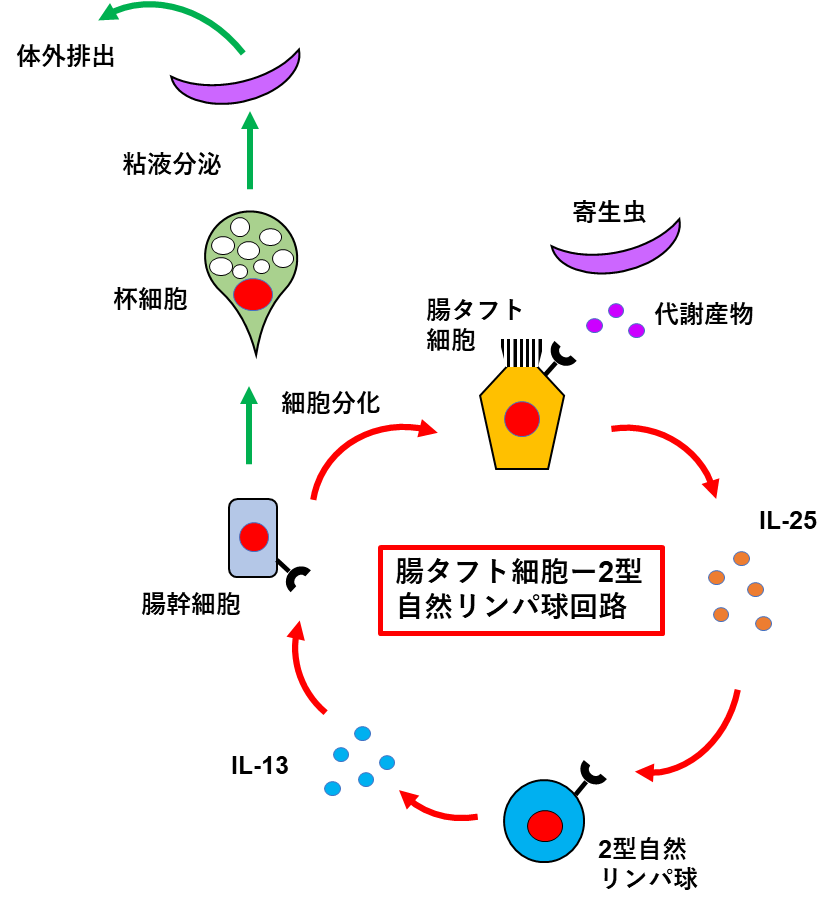

腸タフト細胞(図1)と聞いて、初めて耳にすると思う方も多いと思います。腸タフト細胞は腸刷子細胞とも呼ばれ、腸管内腔に面した細胞の頂端部に刷毛のような微絨毛を発達させています。腸タフト細胞は、1950年代に顕微鏡による組織観察で発見されていましたが、腸粘膜上皮の細胞全体の1%にも満たないこともあり、長らくその細胞の機能についてはよく分かっていませんでした。2016年になって、腸タフト細胞は寄生虫に対する免疫応答に働いていることが明らかにされました。

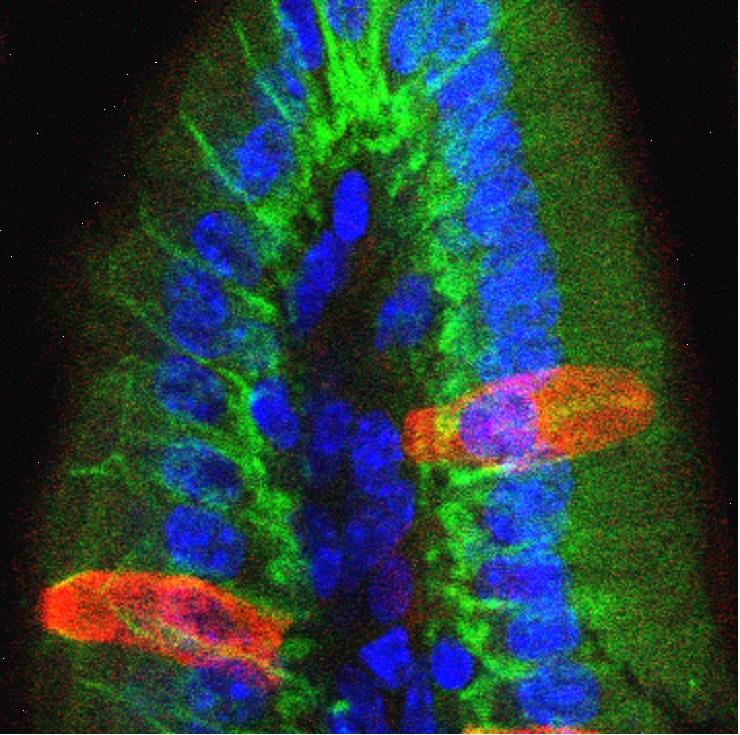

腸管に感染した寄生虫から放出される代謝産物が、腸タフト細胞を刺激すると、腸タフト細胞からサイトカインであるインターロイキン25(IL-25)が分泌され、腸粘膜下に存在する2型自然リンパ球と呼ばれる免疫細胞を活性化します。活性化された2型自然リンパ球は、インターロイキン13(IL-13)を分泌することで多分化能を持つ腸の幹細胞を刺激し、幹細胞から腸タフト細胞がたくさん作られます。こうして増加した腸タフト細胞がさらに2型自然リンパ球を活性化することで、免疫応答の回路が増幅されます(図2)。その一方で、IL-13は腸の幹細胞を刺激して粘液を合成・分泌する杯細胞を作る作用があり、分泌された多量の粘液によって腸管内の寄生虫が体外に排出されていきます(図2)。

最近、寄生虫の感染だけでなく、腸内細菌叢のアンバランス化によっても腸タフト細胞が増加し免疫応答が活性化することが報告されています。腸タフト細胞が腸内環境の健康度を測る新たなバロメーターとなるかもしれません。

(図1)マウス小腸の腸タフト細胞(赤色)

(図2)感染寄生虫に対する腸タフト細胞を介した小腸の免疫応答回路