研究活動研究者が語る 東薬の先端研究 キャンパスに生育する絶滅危惧種から新たな薬用植物栽培を探る

野口 航 教授

生命科学部 応用生命科学科 応用生態学研究室

絶滅危惧種タマノカンアオイ

東京薬科大学キャンパスにはコナラやヤマザクラなどで構成される落葉樹林が広がり、林床にはさまざまな草本が見られます。ウマノスズクサ科タマノカンアオイもその1つです。落葉樹が新葉を広げる前に葉をつけて花を咲かせるカタクリのような春植物と異なり、タマノカンアオイは年間を通して葉をつける常緑の草本です。タマノカンアオイはその名が表すように、多摩丘陵周辺にのみ自生する植物種です。高度成長期以降の土地開発やアズマネザサの林床の繁茂により、個体数は減少し、現在、絶滅危惧II類に指定されています。

キャンパス内で見られるタマノカンアオイ。赤矢印は花を示している。

キャンパス内で見られるタマノカンアオイ。赤矢印は花を示している。

タマノカンアオイの生育環境

光合成は、葉緑体色素であるクロロフィルで吸収した光エネルギーを化学エネルギーに変換し、数多くの酵素を利用してCO2を糖に変換する反応です。したがって、植物の光合成生産には明るく暖かい環境が適しています。そのため多くの作物が、春から夏の光が強く気温の高い時期に栽培されています。一方、タマノカンアオイが自生する林床の光環境は、林冠の落葉樹に左右されます。気温の高い夏は落葉樹が葉をつけるため、光合成をするには薄暗い光環境です。低温のため光合成が抑制される冬は落葉樹が葉を落とすため、光合成に必要な強さ以上の過剰な光が葉に当たります。つまり落葉樹林の林床は、光合成生産には一年中不利な環境とも言えます。

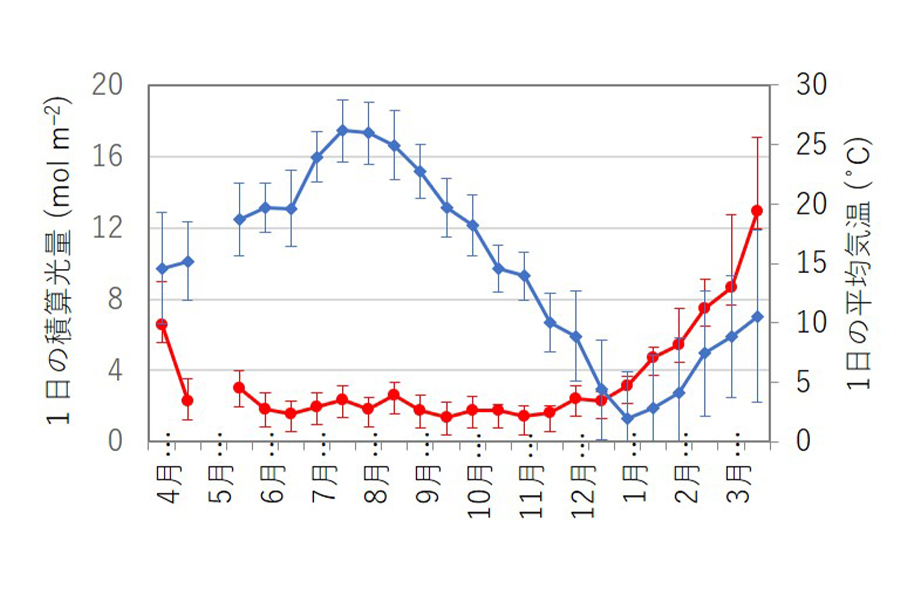

タマノカンアオイの自生地において、センサーで測定した光量と気温。落葉樹が葉を落とす12月以降に光環境が明るくなり、気温が低下していることがわかる。各月の上旬と下旬ごとに平均と標準偏差をプロットした。

タマノカンアオイの自生地において、センサーで測定した光量と気温。落葉樹が葉を落とす12月以降に光環境が明るくなり、気温が低下していることがわかる。各月の上旬と下旬ごとに平均と標準偏差をプロットした。

タマノカンアオイの葉の光合成の面白い特徴

現在、キャンパス内のタマノカンアオイの葉の光合成の季節変化を測定するとともに、光合成関連のタンパク質や色素を調べています。これまでにいくつか興味深いことがわかってきました。気温の低い冬でも光合成タンパク質が維持され、光合成によるCO2吸収速度が低下せずに冬の強い光をうまく利用していること、光合成色素のうち光吸収に関与するαカロテンが夏から冬に減少し、代わりに過剰な光エネルギーの散逸に関与するβカロテンが冬に蓄積することなど、シロイヌナズナやイネなどのモデル植物からでは得られない知見が明らかにされつつあります。

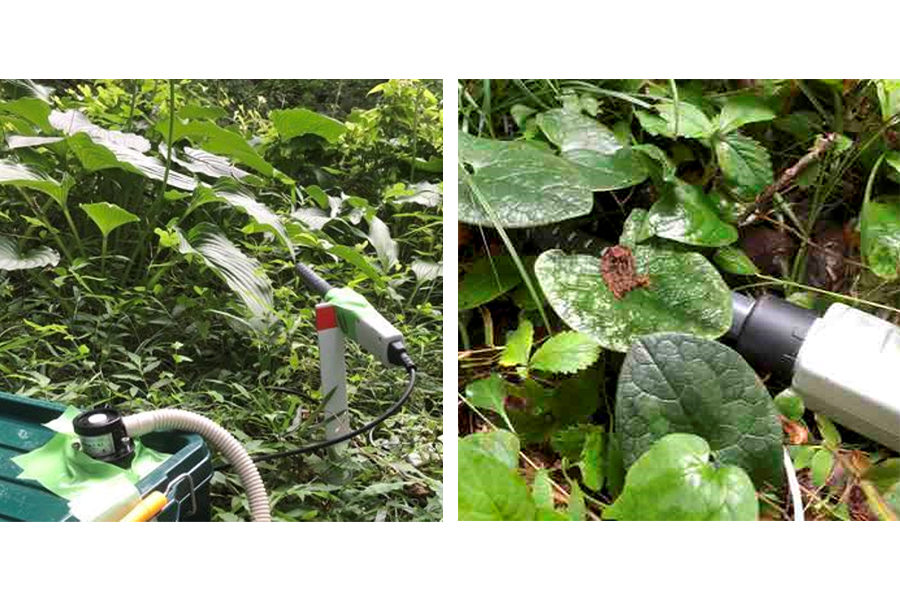

鉢に植え替えをしたタマノカンアオイ個体の葉の光合成測定。非破壊的な測定から数多くの特徴が明らかにできる。

鉢に植え替えをしたタマノカンアオイ個体の葉の光合成測定。非破壊的な測定から数多くの特徴が明らかにできる。

タマノカンアオイの形態には有利な点がある

タマノカンアオイはウマノスズクサ科に特徴的な花弁のない花や葉を地際につけます。地面に近い場所に葉をつけるという特徴は、他の植物の陰になり光合成に必要な光を得られにくいという不利な点があります。しかし、この特徴によってまわりの植物が葉を落とす冬に風の影響を受けずに葉が温まりやすいことや、土壌内の微生物の呼吸により地面から出されるCO2をうまくとらえて光合成生産に活かせることなど有利な点もあります。実際にタマノカンアオイの葉の下側のCO2濃度を測定すると地面から離れた場所のCO2濃度よりも高いこと、CO2濃度が高いほどタマノカンアオイの葉の光合成速度が高くなることを明らかにしています。

キャンパス内の自生地でのCO2濃度測定。地面からのCO2放出の影響の小さい25 cmの高さのCO2濃度と右写真のようにタマノカンアオイの葉の下のCO2濃度を測定して比較している。

キャンパス内の自生地でのCO2濃度測定。地面からのCO2放出の影響の小さい25 cmの高さのCO2濃度と右写真のようにタマノカンアオイの葉の下のCO2濃度を測定して比較している。

タマノカンアオイの研究を基盤とした応用研究

タマノカンアオイの研究は光合成の基礎的な知見を提供するだけではなく、応用的な研究の基盤にもなります。薬用植物のキンポウゲ科オウレンは、落葉樹林の林床に自生し、タマノカンアオイと同じような生活史をもちます。オウレンの収穫量を高める栽培法を確立する上でも、タマノカンアオイの研究結果は有用です。オウレンだけではなく薬用植物には、成長や収穫量と直接関係する光合成の性質が不明である植物種が多く見られます。今後、得られた知見や測定手法を応用し、薬用植物の栽培研究へ展開していきたいと思っています。

野口 航 教授

野口 航 教授